谭琦璐

2020年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出了构建国土空间开发保护新格局的具体要求,即坚持主体功能区战略,立足资源环境承载力, 发挥各地比较优势,逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局。同之前相比,国土空间开发保护新格局更加突出生态文明和绿色高质量发展的内涵,在此基础上对城市、农业、生态三类空间提出了明确的发展和保护导向。

在国土空间开发保护中, 国土空间规划和“三区三线” 是最主要的政策举措。国土空间规划是主体功能区规划、土地利用规划、城乡建设规划等空间规划融合的“多规合一” 规划,对各专项规划有约束指导作用,能够为国家发展规划落地实施提供空间保障。“三区三线”划定是实现国土空间用途管制的核心,通过划定城镇开发边界、永久基本农田保护线和生态保护红线“三条控制线”,确定城镇、农业、生态三类空间,对促进生态、耕地的保护,建设用地高效集约利用发挥了重要作用。

可以说,优化完善的国土空间开发保护格局和举措,是从空间维度上高效利用国土资源,保障国土资源安全,促进人口、资源、环境相协调等支撑经济社会高质量发展和高水平保护的重要方面。然而,在我国的国土空间开发保护中, 还存在着城市、农业、生态三类空间开发与保护的诸多问题,国土空间开发与保护之间还有不协调不协同之处,与有效支撑经济社会高质量发展的目标尚存一定的差距。

城镇、农业、生态空间开发保护存在的突出问题

(一)城镇建设用地低效扩张,土地利用效率低、产出效益低

在增量上,我国城市开发建设存在较为明显的低效扩张特征。2020年我国城市人均建设面积为1.09人/平方公里,大大超出国家标准和其他国家水平。此外,城市建设用地扩张速度也明显高于人口增速,很多城市建设用地弹性系数远大于1。究其原因,一些地方政府热衷于通过建设新城新区推动地方城镇化,从而导致新城新区建设过多过大、过快过急。据不完全统计,全国已建在建的各类新区达118个,超过1000 平方公里的新区19个,500— 1000平方公里的新区10个, 100—500平方公里的新区约40 个,新区规划总面积几乎同全国城市建成区面积相当。

在存量上,在“外延式” 扩张的同时普遍存在土地利用效率低的问题。一方面,城市土地利用效率存在规模递减现象,城市“摊大饼”式的发展模式,及对应的极高的居住、工业用地比例,决定了城市土地利用效率的逐渐下降。另一方面, 各地在推进城市更新中,城中村、城郊村拆迁与征地过程及老旧小区改造过程中广泛存在的“钉子户”等引发的“反公地困局”现象,进一步阻碍了城市建设用地的高效利用。

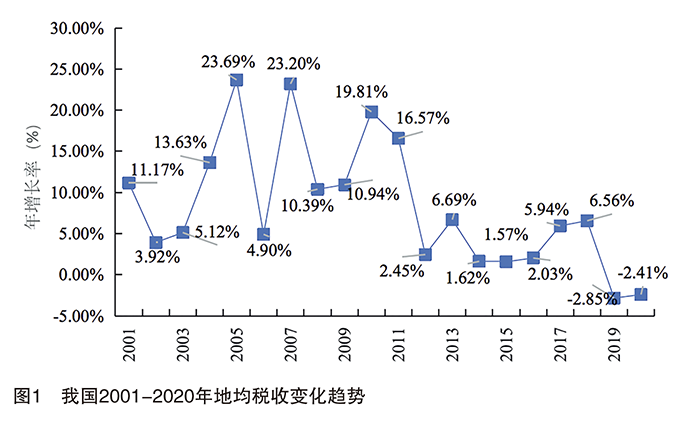

上述“增量+存量”的开发利用方式最终导致了我国城市建设用地土地产出效益低下。2000—2020年间,虽然全国地均税收总量上升,但增速却呈现波动下降趋势,2010年—2020年年均增速为7.74%,2000—2010 年年均增速为19.26%,前者相比后者降低了约12个百分点。(见图1)

(二)耕地生产压力大, 耕地利用的“非农化”“非粮化”导致粮食生产能力下降风险加剧

尽管我国耕地压力指数不断下降,但目前仍高于1,处于相对不安全的状态。耕地利用的“非农化”“非粮化”是造成耕地生产压力大的最重要因素。

因城镇化和工业化的快速发展,我国各地耕地的“非农化”形势十分严峻。新型城镇化建设、工矿业发展、公共基础设施建设等一系列开发建设活动占用了大量耕地和基本农田。而建设用地与耕地的占补平衡政策只能基本实现耕地数量的增补,无法有效提升耕地质量。例如,作为粮食主产区的太湖流域耕地增减格局表现为显著的高产耕地锐减,低产耕地缓增特征(潘佩佩、赵倩石等,2017)。此外,农村中违规设施农业的建设、以现代农业为名义开展的非农建设等也导致了良田的流失。我国目前约有1/3的耕地已“非粮化”。“非粮化”主要发生在西南、华南地区,位于其中的广东、贵州、四川、云南、重庆等省(市),在过去15年间非粮化增幅超过10%(孟菲、谭永忠等,2022)。

“非农化”“非粮化”都在一定程度上改变了耕地的利用方式,减少了种粮面积,从而降低了粮食产量,影响粮食安全。“非农化”对耕地性质的改变往往是不可逆的,而在“非粮化”中,也存在诸如水田旱作、山区耕地“非粮化” 利用、人为管理不当造成的耕地质量受损等将造成不可逆影响的行为(黄伟,2016)。此外,相比耕作,“非粮化”“非农化”的土地利用方式会带来更严重、更大范围的环境影响,破坏粮食生产所依赖的良好自然生态。

(三)生态保护和修复系统性不足,高生态价值地区生态产品价值转化不顺畅

山水林田湖草沙是生命共同体。党的十八大以来,我国全方位、全地域、全过程开展生态文明建设,新时代的生态保护修复更加注重整体保护、系统修复、综合治理。自2016年以来,我国分三批开展了山水林田湖草生态保护修复工程试点,为系统推进国土空间生态保护修复提供了可借鉴的经验模式,但也存在修复保护的系统性、综合性离理念和要求还有较大差距的问题。例如,在植被、矿山的治理时忽视水、土、光、原生物种等自然禀赋条件特点,在流域治理时缺乏对水文条件和污染物迁移转化规律的充分了解,导致核心问题识别不准,治理措施针对性不强。在生态工程建设中,重治理轻保护、重人为干预轻自然修复,过于强调人造硬性工程, 出现河道整治的硬化、白化,矿山整治中不重视表层土壤和植被保护的情况(王波等,2020)。有的地方甚至出现拼盘、拼凑等“为上工程而上工程”的现象。

此外,我国高生态价值地区普遍经济社会发展相对滞后,但是由于生态补偿机制、生态产品价值实现机制、市场化投入机制、社会资本激励参与机制等还不够完善,“绿水青山变成金山银山”的生态价值转化不畅。我国的自然资源产权制度尚不健全,尤其是对生态产权的界定模糊、权责不明,影响了生态保护用途管制和监管作用的发挥。

国土空间开发与保护之间存在不协调不协同之处

国土空间开发强度和资源环境承载力是分别表征国土空间开发与国土空间保护状况的综合指标。近十年来,我国国土空间开发强度持续上升,空间分异特点突出。中心城市和城市群的开发强度上升幅度最大。以我国沿海城市为例,其2020年开发强度的平均值为5.1%,超过了2030年4.67% 的国土开发强度红线。相比之下,资源环境承载力的提升程度却不如预期。有的地方,如广东省,其资源环境承载力出现了与国土空间开发强度提高截然相反的下降趋势( 宾津佑、唐小兵等,2021)。而有的地方, 如一些沿海城市, 资源环境承载力虽有所上升,但低于理想值。从全国范围来看,除黑龙江、广西、海南外,大多数省(市、区)资源环境承载力指数低于反映国土开发的城镇化指数(王晓瑜、周毓文等,2020),说明现阶段我国国土开发超出了资源环境的承载水平。

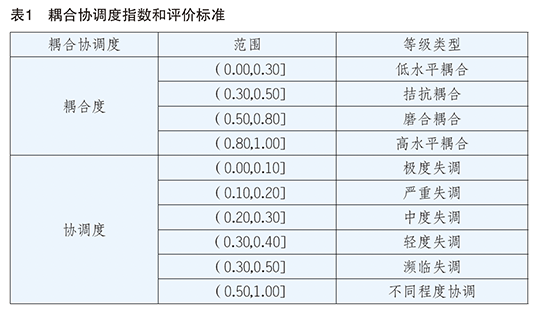

学界将耦合度指数和协调度指数作为衡量国土空间开发与资源环境承载力协调的两个重要指标(见表1)。据王晓瑜等人的测算,我国国土开发与资源环境承载力的耦合度和协调度分别为0.49和0.36,属于拮抗耦合、轻度失调阶段,整体上两者处于低水平的耦合协调层级。

(一)从两者关系看,国土空间开发活动造成的生态环境污染破坏依然持续。

一是矿产资源开发损毁矿山生态环境。尽管通过矿山生态环境整治和绿色矿山建设等工作,我国矿山资源粗放无序的开发态势有所缓解,但各地仍存在“边开发、边破坏”“边修复、边破坏”的现象。据遥感调查数据显示,在我国25万个各类矿山开采点(面)中, 占压损坏土地面积达2.27万平方公里,采矿塌陷地共计4300余处,面积超过9000平方公里, 矿山堆压积存各类固废总量达480亿吨,平均每年矿坑排水量60亿立方米,水土破坏范围广、修复难度大、污染风险高。

二是长江、黄河两大流域存在突出的工业企业“围江” 和尾矿库问题。长江流域“化工围江”形势依然严峻:沿江聚集的4 0 万家化工企业, 排放基数特别大,目前化工企业废水、COD、氨氮排放量仍约占全国的四成(胡锐、李娜等,2019),同时企业涉危化品的码头数量多、分布广。黄河流域沿河工业源以能源、重化工、造纸、有色金属等高能耗、高污染行业为主,且工业企业普遍废水处理率低,部分企业甚至未实现达标排放(刘鸿志、王光镇等,2021)。此外,长江、黄河流域上游汇水区广泛分布着各类金属和非金属矿用于堆积废渣的尾矿库, 存在着巨大的环境风险。

三是国土开发出现的“爬坡”趋势可能加剧生态损害风险。“爬坡”是指将未利用的丘陵地通过平整化改造进行城乡建设的过程,在空间上表现为建设用地平均坡度增加。2018 年我国建设用地平均坡度为3.53 度,比1990年增加了20%,大于5度的建设用地占总体面积比重也提高了5个百分点(周亮、党雪薇等,2021)。在对低丘缓坡的开发过程中,因城镇、道路、设施等高强度的建设活动,极易出现侵占林草等生态用地、降低景观连通性、增加地质灾害风险等问题。

(二)从空间上看,“三区”空间挤占叠压,“三线”划定不清晰,导致开发保护导向不明确

其一, 从城市空间和农业空间两者看,城市新增建设用地直接侵占了大量耕地。有案例研究指出( 党雪薇、周亮等,2022),西安、运城、渭南等城市在过3 0 年间的耕地流失方向主要转化成建设用地,长江经济带城市群在2000 年—2015年间新增的建设用地中80%来自耕地( 殷博灵, 2021)。城市开发还导致了农业生产空间的破碎化程度加深。其二,从农业空间和生态空间两者看,从原来因为农业生产需要将林地、草地改造成耕地转变为近十年的退耕还林还草,生态空间不断扩大。但是,一些地方在实际操作中出现了违规占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖湖造景等盲目将耕地非农化的现象,有碍生态和农业空间相协调相平衡。其三,我国能源生产活动与耕地、城乡建设用地重叠面积大,叠压地区面临突出的能源发展、城乡建设与农业生产的统筹协调问题。以煤炭矿区为例,我国超过40%的矿区面积与耕地叠压,与城乡建设用地叠压的矿区总面积达到4500平方公里(李佳洺、余建辉、张文忠,2019)。

究其原因,主要有技术和操作两方面。在技术层面上, “ 三线” 划定标准、精度不一,导致边界重叠现象较为常见。例如,在苏北腹地,部分具有重要生态功能价值的区域被划入基本农田;再如,之前由于一些地区的生态保护红线划定基础不够细致,自然保护地涵盖了耕地、厂矿、村庄等生产生活空间。在操作层面上,存在认识不到位、实施精细化程度的不足,影响了保护性和开发性空间的界定及相应措施的落地。例如,有的地方把城镇建设周边需保护的自然生态同城镇开发空间割裂开, 既不利于城镇建设空间拓展, 又不利于城市自然生态保护。再如,在生态红线宏观严格控制前提下, 对符合绿色、低碳、清洁导向的项目和适量农业开发占用生态红线的精细化处理不够, 导致开发建设受阻、农民生计受到影响(吴中全、王志章,2020)。

(三)在政策层面,国土空间开发与保护之间存在统筹衔接不充分、不协调不协同的问题

涉及国土空间开发保护各领域的基础信息融通共享欠佳, 是政策统筹衔接的最根本的障碍。由于存在数据格式、标准、参照坐标系等不统一,部分资源环境类信息缺乏空间矢量数据,各领域的数据更新周期不同步等问题,数据之间的空间匹配性和时间衔接性差, 使得“一张图”目标和其对政策制定的支撑作用难以实现。特别是,相较土地利用、城乡建设规划等已经发展较为成熟的空间规划体系,生态环境空间规划仍处于由“指标管控” 向“空间管控”的过渡探索阶段,离“一张图”的空间精度要求尚存差距。其自身内部也还面临着对水、土、气、声等地域性、周期性、季节性差异明显的各类生态环境要素整合衔接的难题(吴健、王菲菲、胡蕾,2021)。

从政策内容上看,开发类的空间政策相对完备,生态环境保护类的空间政策还有很大的完善空间。一是近年来相继出台的,包括生态功能区划、环境功能区划、水生态环境分区、生态保护红线、“三线一单”制度在内的各种生态环境空间管理制度之间,存在管控空间重叠、职责分工模糊、技术方法欠规范的问题。二是“三线一单”作为生态环境空间管控的最重要的抓手和统一集成的规划工具,其中的环境质量底线和其改善目标的确定应是最精华的部分,然而目前管控单元的环境质量要求对分区保护治理的引导和约束作用不强。此外,“三线一单”与其他相关政策间的衔接较为薄弱。例如,资源利用上线的确定缺乏与资源总量管理和全面节约等制度的衔接,而生态环境准入清单也尚未同产业准入负面清单关联(耿海清、陈雷等,2020)。

从政策制定和落实主体来看,事权分立和划分的不清晰导致出现重复矛盾或是“ 误解”“误为”现象。国土空间规划“五级三类”体系中,“三类”具体的、专项的规划由国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部等部委编制,条块分割难免出现对同一管理对象的交叉重叠,此为重复之处。又因为事权分立,同一地块上各部门根据自身利益遵循不同的开发保护导向,典型如很多地方出现的“三区”空间被挤占情况, 此为矛盾之处。同时,与“三类” 并列的自上至下的“ 五级”政府规划,所对应的政府在国土空间用途管制上的事权划分不明晰不精细、职责趋同, 致使地方出现“一刀切”“层层加码”“违规建设”等执行偏差,影响保护和发展。

优化国土空间开发保护,更好支撑经济社会高质量发展的政策建议

(一)优化“三区三线” 国土空间布局

一是在“三区”确定中采用预留弹性空间的规划方法。在城镇空间布局上,建立城市布局弹性机制,充分考虑城市区位、交通、产业、公共设施等重大项目建设的不确定性, 在用地总量指标刚性约束下对各类用地面积结构比例和拓展方向留有调整余地。在生态空间布局上,根据生态保护红线划定区域内不同保护对象、不同保护类型、不同人类活动, 合理确定部分区域作为“非禁止开发”的弹性空间,弹性空间内可适度发展符合绿色、低碳、清洁导向的能源建设和产业项目。在农业空间布局上, 合理划定村庄建设边界和弹性空间,在此基础上以加强现有耕地整治、合理高效利用存量建设用地、整合调整与城镇开发边界重叠较多的碎片化耕地等措施为重点,优化农业生产空间。

二是着力解决“三条控制线”边界的矛盾冲突。以资源环境承载力和国土空间开发适宜性“双评价”结果为基础, 来确定某一地块的保护开发导向,优化调整“三线”,生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界应分别位于“双评价”中的生态保护极重要区、种植业生产适宜区和城镇建设适宜区。明确并细化“三条控制线”的管控要求,按照不同功能分区的差异性和生产建设的必要性制定保护开发细则, 制定正面或负面清单明确许可和不许可的行为。建立“ 三线”统一的划定技术规范和标准,形成一张图,避免人为因素出现的矛盾。

三是健全“三区三线”动态评价和调整机制。全国层面,充分对接发展规划的5年周期,由自然资源部统一开展全国生态保护红线评估调整、永久基本农田整改。地方政府在评估调整的大周期下,按需开展“三线”专家评估论证和相应动态调整。完善生态保护红线内农业生产、生态保护红线内城镇建设、永久基本农田内城镇建设的调入、调出和补偿机制。完善自然保护地边界和生态保护红线的联动调整机制,自然保护地边界调整的, 自动调整生态保护红线,做到无缝对接。

(二)提高国土空间开发保护的生态环境效益

一是统筹考虑生态要素、空间载体和时间维度,系统性推进国土空间生态保护修复。以自然恢复为主, 人工修复为辅,综合采用工程、技术、生物等措施,对山水林田湖草沙海等各类自然生态要素进行系统性保护和修复,增强生态系统稳定性和生态产品供给能力。深入实施重要生态系统保护和修复重大工程,协同规划建设山上山下、地上地下、岸上岸下、流域上下游、陆地海洋等各空间载体的保护修复工程。解决遗留问题和防范风险并重,全方位诊断自然生态问题,全面系统梳理风险隐患, 提高修复保护措施的针对性和有效性。以生态问题时空变化特征为基础,完善跨部门、跨省市、跨流域的协调治理机制,提升治理效能。

二是围绕水系、湿地和绿地等深入推进城市生态建设。水系、湿地和绿地是城市最主要的生态空间,要加强本底调查,明确问题突出、亟需修复的区域。深入开展城市水系自然形态保护, 禁止明河改暗渠、填湖造地、违法取砂等破坏行为,巩固黑臭水土治理效果。构建绿廊、绿环、绿楔、绿心等多元化城市绿地系统, 合理通过拆迁建绿、坡硬复绿、见缝插绿、废弃地修复转绿等措施,拓展绿色空间。以水系、区域、场地为载体多尺度实施城市湿地生态修复,综合整治湿地系统的水体、土壤、植被,因地制宜建设特色湿地公园。

三是加强“三线一单”制度对于开发活动空间布局的引导约束和污染破坏源头预防的作用。进一步明确生态环境准入清单编制规则, 分区分类细化空间准入、产业规模、产业效率要求,从产业布局、重大项目选址上降低生态环境风险。制定“两高”行业在空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源利用效率方面的“三线一单”要求,从源头上预防环境污染。在“ 三线一单” 中引入碳约束, 强化对重点行业减污降碳协同管控。

(三)增强国土空间开发保护的经济效益

一是转变城镇化的“土地红利” 开发模式。城市规划上,倡导由增量规划向存量提效转型的城市精明增长甚至精明收缩模式,探索将城市用地效率指标纳入建设用地指标调控体系,构建用地效率与面积挂钩的长效机制。结合城市更新行动,分类施策开展城镇低效建设用地再开发。低效工矿用地的改造要立足支撑产业转型发展,低效城镇用地的改造要立足人居环境改善和人口承载力提升,重点完善配套设施和公共空间。“盘活”再开发用地,鼓励多元主体、社会资本协作参与土地再开发,探索各类再开发模式,加强对低效用地的监管力度,完善城市建设用地合理流转制度。

二是完善“绿水青山变成金山银山” 的生态产品价值实现体系。加快建立生态产品价值评估核算体系,构建能够充分反映生态系统原真性和生态产品潜在价值、合理运用替代算法的生态产品价值核算方法。完善自然资源资产使用权体系,通过建立环境产权的法律或制度安排,赋予权利人拥有依法收益、处置环境产权的权利。鼓励各地依托优质生态要素,积极发展环境敏感型、环境影响极低的产业,构建多业态的生态产品体系。在合理确定生态产品权益的供应总量和基准价格基础上,建立各类资源、环境类生态产品交易平台,探索与现代市场体系融合的多元化交易机制、横向生态补偿机制, 拓宽生态产品“换”要素的渠道。

三是提升农业系统综合生产力。以保护为前提提高耕地产出能力,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,全面加强耕地保护,杜绝耕地“非农化”“非粮化”行为。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,全面开展高标准农田建设,推进标准化、机械化和粮食优质高产高效示范基地建设。鼓励全国各地根据粮食、畜产品、水产品生产优势特色,大力建设农业生产优势区和特色区。

(四)加强国土空间开发保护政策间的统筹衔接、协调配合

一是落实国土空间规划“一张图”,提高统筹协调能力。加快建设全国统一的国土空间基础信息平台,实现跨部门、跨层级共享共用。制定土地利用、城乡建设、生态环境各专项以及交通、水利、能源、防灾减灾各具体领域的数据格式、标准、更新周期等统一要求,做到各类空间和用地“数、线、图”一致。尤其要补足生态环境规划与国土空间规划融合不佳的短板, 提高水、土、气、声的空间数据精度,细化各类自然生态要素的评价、分区和管控要求,完善与对应的其他空间规划整合衔接的方式。

二是明确各层级政府国土空间开发保护分工, 健全上下传导机制。对应“五级三类”国土空间规划体系,构建自上而下的管控传导机制和自下而上的反馈机制,在服从上级部署要求和反映地方发展诉求的基础上,明确各级政府权责。基于各级事权和所管辖的空间尺度,差异化明确国土空间开发保护分工:中央政府把握总体战略和底线;省级政府重点在调整优化“ 三生” 空间, 制定对各类功能分区的管控要求; 市县级政府和乡镇政府要通过详细性、控制性规划,明确具体布局、管理具体项目。此外,要完善控制性和约束性指标层层分解机制, 实现保护管控和发展目标的逐级落实。

三是建立国土空间规划与发展规划的衔接机制。坚持国家发展规划的统领作用,推动国土空间规划与其全方位协同。在规划期限上, 建议国土空间规划把较长的时间尺度进一步划分为同发展规划相匹配的5 年期, 重点细化5 年期发展规划下的空间布局和分功能区的开发保护任务。同时,为与国土空间规划期限衔接,在发展规划中增加中长期愿景描述。在编制、实施、审批、监督、考核等方面,通过建立职责和利益相关部门的联席会议制度,制定实施、监测、评估和考核等方面的协同细则,统一发展规划和国土空间规划的审批程序(谢海燕, 程磊, 2 0 2 0 ) 。(参考文献略)【本文为国家发展和改革委员会2021年重大课题《协同推进经济高质量发展和环境高水平保护,加快构建现代环境治理体系重大政策建议研究》的研究成果】

作者单位:国家发展和改革委员会能源研究所

Visits: 280